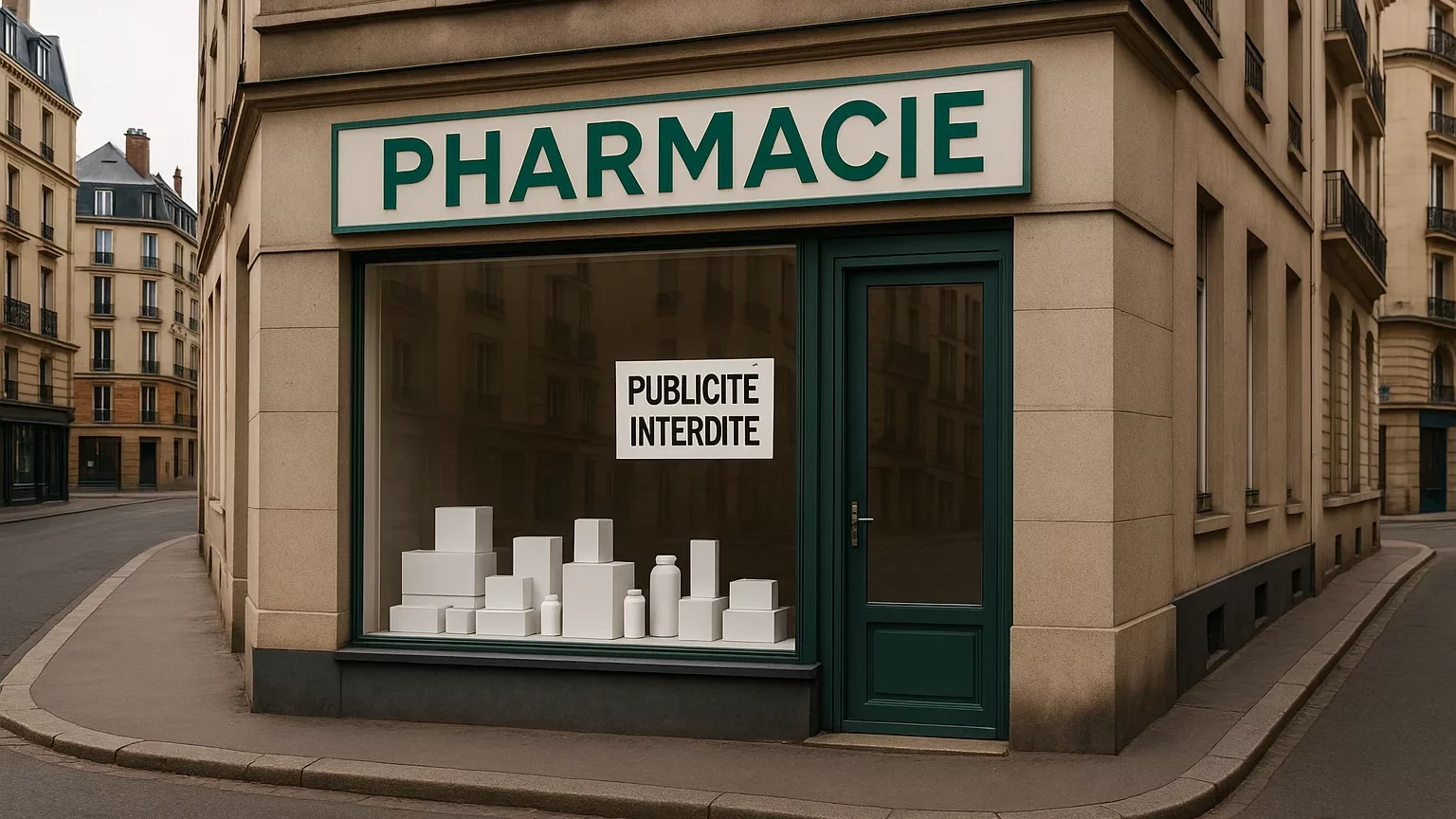

Incompatibilité de l’interdiction de publicité pour les pharmacies avec les libertés fondamentales du marché intérieur de l’Union européenne

Dans l’arrêt Commission c. Pologne (aff. C-200/24) du 19 juin 2025, la Cour de justice a constaté qu’en interdisant la publicité pour les pharmaciens sous peine d’amende, la Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du droit de l’Union européenne.

L’affaire concernait une nouvelle loi polonaise relative au droit pharmaceutique (« loi pharmaceutique ») entrée en vigueur en 2012. L’article 94a de cette loi interdit, sous peine d’amende, la publicité pour les pharmacies, les points de vente pharmaceutiques et leurs activités. Selon la Commission européenne, cette disposition était contraire à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ainsi qu’aux articles 49 et 56 TFUE garantissant respectivement, la liberté d’établissement et la libre prestation des services. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique, les États membres veillent à ce que l’utilisation de communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée. A la suite des échanges infructueux avec le gouvernement polonais, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice d’un recours en manquement sur le fondement de l’article 258 TFUE.

Premièrement, la Commission européenne soulevait que l’article 94a de la loi polonaise qui interdisait toute forme de communication commerciale, y compris par la voie électronique, était contraire à l’article 8, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique. Pour sa défense, la Pologne relevait notamment que l’interdiction prévue dans la loi en question n’était pas absolue puisqu’elle ne visait pas tous les aspects de l’activité de pharmaciens, mais uniquement ceux liés à l’activité des pharmacies ou des points de vente pharmaceutiques. Par ailleurs, près d’un tiers des pharmaciens en Pologne étaient employés en dehors des pharmacies ou des points de vente pharmaceutiques. Leur activité n’était donc pas couverte par l’interdiction prévue par la loi pharmaceutique. Dans son appréciation, la Cour de justice a rappelé que l’article 8 de la directive sur le commerce électronique avait pour objet de permettre aux membres d’une profession réglementée d’utiliser des services de la société de l’information afin de promouvoir leurs activités. Elle a souligné que si le contenu et la forme des communications commerciales visées par cette disposition peuvent valablement être encadrés par des règles professionnelles, de telles règles ne sauraient comporter une interdiction générale et absolue de ce type de communications. En examinant l’argumentation présentée par la Pologne, la Cour a observé que le seul fait que certains pharmaciens ne relevaient pas de l’interdiction prévue par la loi pharmaceutique était sans incident sur l’incompatibilité de cette loi avec la directive sur le commerce électronique. Par conséquent, la Cour a accueilli le grief tiré de la violation de l‘article 8, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique.

Deuxièmement, puisque l’interdiction prévue à l’article 94a de la loi pharmaceutique concernait toutes formes de publicité, y compris celles qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive sur le commerce électronique, il était nécessaire d’examiner la compatibilité de ladite loi avec les articles 49 et 56 TFUE garantissant la liberté d’établissement et la libre prestation des services. A cet égard, la Commission européenne a observé que la loi polonaise privait les personnes établies en Pologne et les personnes établies dans d’autres États membres souhaitant ouvrir une pharmacie en Pologne d’informer les clients sur leurs activités. De surcroît, l’interdiction instituée par cette loi rend plus difficile la prestation des services aussi bien pour les pharmaciens polonais que pour les pharmaciens établis dans d’autres États membres. La Cour de justice a confirmé que la législation polonaise instituait des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. Par la suite, elle a examiné la question de savoir si lesdites restrictions sauraient être justifiées par la raison impérieuse d’intérêt général tenant à la protection de la santé publique. A cet égard, le gouvernement polonais faisait valoir que l’interdiction prévue par la loi pharmaceutique contribuait à la réduction de la surconsommation de médicaments ainsi qu’à la préservation de l’indépendance professionnelle des pharmaciens. Toutefois, la Cour a relevé, en premier lieu, que la Pologne n’a pas démontré que la loi en question était apte à réaliser l’objectif de la lutte contre la surconsommation des médicaments. En effet, les autorités polonaises n’ont pas rapporté la preuve du fait que la surconsommation des médicaments aurait été plus élevée sans l’interdiction prévue par la loi pharmaceutique. En second lieu, la Cour a admis que la protection de l’indépendance de la profession de pharmacien pouvait constituer une raison impérieuse d’intérêt général relative à la santé publique. Cependant, pour la Cour, l’interdiction de toute forme de publicité pour les pharmaciens, n’est pas de nature à préserver les pharmaciens de pressions que les propriétaires des pharmacies pourraient exercer afin d’influencer la manière dont les pharmaciens conseillent leurs clients. En tout état de cause, l’interdiction absolue établie par la loi polonaise va au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’indépendance professionnelle des pharmaciens. La soumission de l’activité publicitaire au respect des conditions qui permettraient de préserver l’éthique professionnelle des pharmaciens constituerait une mesure moins restrictive. En conclusion, la Cour de justice a jugé qu’en adoptant la loi pharmaceutique la Pologne avait manqué à ses obligations découlant de l’article 8, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique ainsi que des articles 49 et 56 TFUE.

Le présent arrêt s’inscrit dans une riche ligne de jurisprudence relative aux restrictions aux libertés fondamentales du marché intérieur en lien avec l’interdiction de publicité (p. ex. aff. C-339/15 Luc Vanderborght; aff. C‑649/18 A (Publicité et vente de médicaments en ligne)). La Cour de justice rappelle constamment que les restrictions en cause ne peuvent être justifiées qu’à condition du respect du principe de proportionnalité. Il appartient à l’État membre concerné de démontrer que l’objectif légitime visé par les mesures contestées ne saurait être atteint par des moyens moins restrictifs. La satisfaction du test de proportionnalité s’avère particulièrement difficile, voire impossible à l’égard d’une interdiction générale et absolue de l’activité publicitaire telle que celle en cause dans la présente affaire.

Reproduction autorisée avec la référence suivante : Alicja Słowik, Incompatibilité de l’interdiction de publicité pour les pharmacies avec les libertés fondamentales du marché intérieur de l’Union européenne, actualité n° 20/2025, publiée le 2 juillet 2025, par le Centre d’études juridiques européennes, disponible sur www.ceje.ch